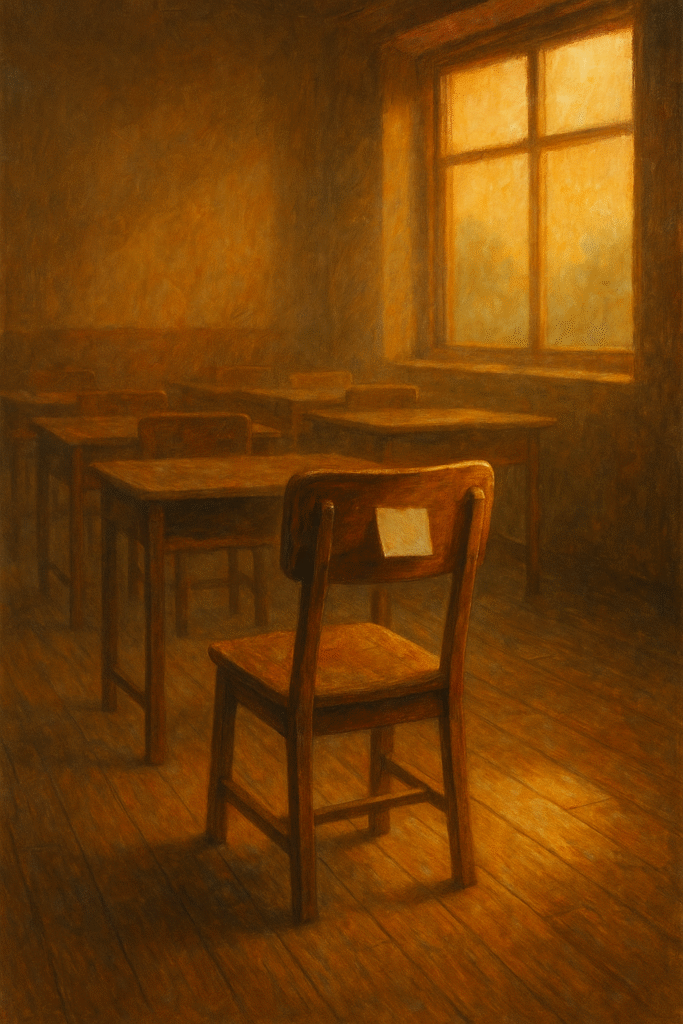

Kursi di barisan belakang itu selalu sama: berderit saat diduduki, berdebu karena jarang dilirik. Tapi bagi Meta, kursi itu adalah bentengnya. Ia bersembunyi di balik diam dan rambut yang menutupi separuh wajahnya. Matanya jarang bertemu mata siapa pun, kecuali mata seorang guru yang tak pernah lelah menatap dari kejauhan—saya.

Meta bukan hanya pendiam. Ia seolah membawa langit yang patah di pundaknya. Hingga suatu hari, saat kami membahas mimpi dan cita-cita, ia menulis di kertas kecil, “Saya ingin menjadi orang yang layak dicintai.” Kata-kata itu menampar batinku lebih dari seribu kalimat.

Setelah kelas, saya mendekatinya. “Meta, boleh Bapak duduk di kursi belakang ini?”

Ia diam. Tapi diamnya tak lagi seperti tembok. Lebih seperti pintu yang belum dibuka.

“Ayahku ingin anak laki-laki,” katanya pelan. “Ibuku bilang… sejak aku lahir, rumah jadi lebih sepi. Mungkin karena aku cuma perempuan.”

Saya menelan perih yang mengalir dari matanya. “Meta, Tuhan tidak keliru menjadikanmu perempuan. Kadang kita lahir bukan sesuai harapan manusia, tapi sesuai rancangan yang lebih mulia.”

Dan sejak saat itu, setiap kali saya menatap ke deretan kursi belakang, saya melihat seorang Meta yang perlahan menegakkan punggungnya. Bukan lagi bayang-bayang, tapi cahaya yang belajar menyala.

Lain waktu, saya temukan Teguh duduk sendirian, menatap ke arah langit yang memudar. Ia menulis dalam tugas refleksi, “Saya ingin punya ayah yang bisa membawa kami berdoa.”

“Apakah aku durhaka, Pak, kalau berharap ayahku jadi imam di rumah kami?” tanyanya suatu hari.

Saya menarik napas dalam. “Tidak, Teguh. Mendoakan orang tua bukan bentuk pemberontakan. Itu bentuk cinta yang paling sunyi tapi suci.”

Teguh mengangguk, tapi di matanya tersimpan doa-doa yang mungkin tak pernah dipanjatkan lantang. Dan malam itu, saya tahu, ada anak yang sedang menahan air matanya karena terlalu cinta pada sosok yang justru membuatnya terluka.

Lufti, lain lagi. Ia menari lebih indah dari siapapun. Tapi di sekolah, ia dicibir. “Anak laki-laki kok lemah,” kata teman-temannya. Di rumah, ayahnya berkata, “Menari itu bukan buat anak jantan!”

Lufti pernah berkata, “Saya merasa seperti pelangi yang dipaksa menjadi awan kelabu.”

Saya pegang bahunya, dan berkata, “Lufti, talenta adalah surat cinta dari Tuhan. Tak semua orang mendapatkannya. Kamu hanya diminta untuk menjaganya.”

Suatu siang yang teduh, saya adakan sesi menulis bebas di kelas. Temanya: “Satu kalimat dari hati yang ingin kamu sampaikan tapi tak berani kamu ucapkan.”

Saya berjalan di antara bangku. Meta menulis, “Aku ingin disebut anak, bukan beban.”

Teguh menulis, “Ayah, jadilah pelita, bukan bara.”

Lufti menulis, “Biarkan aku menari dalam damai, bukan dalam persembunyian.”

Tiga suara. Tiga luka. Tapi semua tumbuh dalam satu ruang: ruang kelas yang menjadi altar pengakuan diam-diam.

Dan saat bel berbunyi, saya minta mereka berdiri. Saya ajak mereka maju ke depan, satu per satu membacakan suratnya. Awalnya ragu. Tapi akhirnya suara mereka terdengar, pelan tapi pasti. Meta menangis. Lufti menggenggam kertasnya erat. Teguh menunduk, lalu mendongak, dan berkata, “Saya ingin tetap berharap.”

Malam harinya, saya duduk sendiri di ruang guru. Kelelahan menggantung di tubuhku, tapi bukan lelah yang ingin menyerah. Ini lelah yang disiram air hangat: cinta yang tetap menyala meski lilinnya mulai pendek.

Saya tulis di jurnal harian:

“Menjadi guru bukan tentang mengajar yang pintar. Tapi tentang memeluk luka yang tak terlihat, dan tetap tersenyum meski dirimu sendiri remuk. Kadang, kita juga duduk di kursi belakang. Tapi dari sanalah, kita mengerti dunia dari sudut yang paling jujur.”

Saya tahu, saya bukan penyembuh sejati. Tapi jika suara saya bisa menjadi pelita di ruang gelap siswa-siswaku, maka saya akan terus menyuarakannya. Dan jika cinta saya hanya sampai di kursi belakang, maka saya akan terus duduk di sana—menunggu, mendengarkan, dan tetap mencintai.

3 Responses

Masyaallah, luar biasa

Terimakasih ibu sudah memberi motivasi and suport yang luar biasa bagi saya untuk penulis perdana

Terimakasih ibu sudah memberi motivasi and suport yang luar biasa bagi saya untuk penulis perdana dievent ini