Di sebuah desa kecil bernama Langit Biru, hiduplah seorang bocah bernama Tino. Umurnya baru dua belas tahun, namun pundaknya sudah menanggung beban yang berat. Ayahnya sudah lama meninggal, dan ibunya bekerja serabutan, menjajakan kue keliling dari pagi hingga petang. Rumah mereka adalah gubuk kayu kecil, namun semangat Tino untuk belajar tak pernah padam. Setiap malam, di bawah cahaya lampu minyak yang berkedip, ia membaca buku pelajaran dengan tekun, bermimpi suatu hari nanti bisa menjadi orang yang berguna bagi desanya.

Suatu sore yang terik, Tino melewati sebuah toko buku. Pandangannya terpaku pada sebuah buku cerita yang terpajang di etalase. Judulnya, “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa”. Sampulnya bergambar seorang guru yang sedang tersenyum, dikelilingi oleh anak-anak. Hati Tino bergetar. Sudah berhari-hari ia menabung dari sisa uang jajan yang sebenarnya nyaris tak ada, tapi uangnya masih jauh dari kata cukup.

Dalam keputusasaannya, terbersit sebuah niat yang tidak pernah ia bayangkan. Ia masuk ke toko, tangannya gemetar. Ia melirik ke kanan dan kiri, memastikan penjaga toko sedang sibuk. Dengan cepat, ia mengambil buku itu dan menyembunyikannya di balik bajunya. Namun, sebuah suara mengagetkannya.

“Mau ke mana, Dik?” tanya penjaga toko dengan suara berat.

Tino membeku. Buku itu terjatuh, memperlihatkan niatnya yang memalukan.

“Saya… saya cuma mau lihat, Pak,” jawab Tino terbata-bata. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya.

“Lihat apa? Mau mencuri, ya?” Penjaga toko mengambil buku itu, lalu tanpa ampun, ia menelepon polisi.

Tak lama kemudian, Tino digelandang ke kantor polisi. Di meja interogasi, di hadapan seorang polisi bertubuh besar, Tino hanya bisa menangis.

“Kenapa kamu mencuri? Apa orang tuamu tidak mengajarimu sopan santun?” hardik polisi itu.

“Saya… saya ingin sekali membaca buku itu, Pak,” isak Tino. “Saya ingin jadi seperti pahlawan, yang bisa membantu orang.”

“Alasan! Ribuan anak di luar sana juga mau buku, tapi mereka tidak mencuri!”

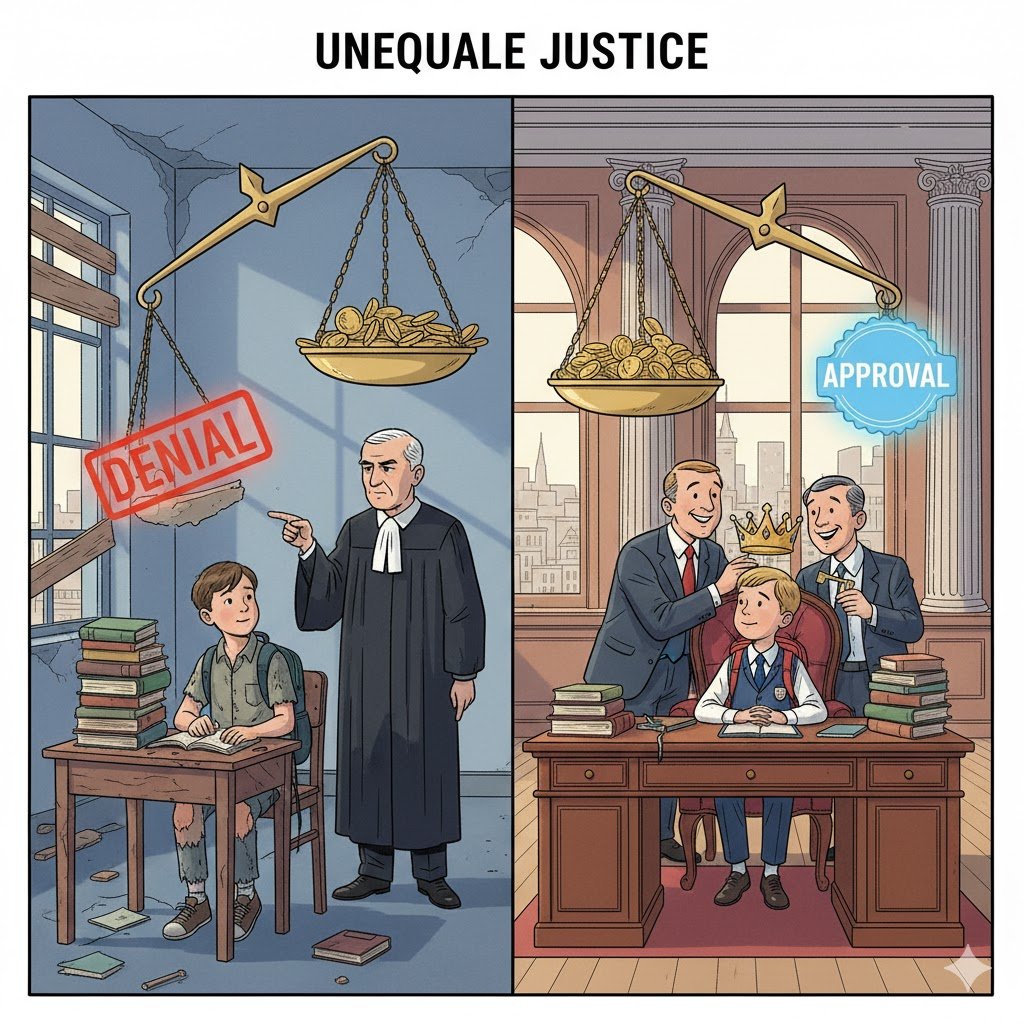

Meskipun Tino menceritakan niatnya yang tulus, bahwa ia hanya ingin membaca dan belajar, hukum berbicara lain. Tino dihukum, dengan alasan pencurian, tanpa mempertimbangkan keadaan yang melatarinya. Berita tentang hukuman Tino menyebar cepat, menjadi pelajaran pahit bagi anak-anak di Langit Biru.

Di saat yang sama, di kota besar, seorang pejabat tinggi bernama Pak Drajat baru saja menyelesaikan sidang. Pak Drajat adalah kepala dinas pendidikan yang baru saja ketahuan menyelewengkan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Jumlahnya fantastis, bisa digunakan untuk membangun ratusan sekolah dan membeli ribuan buku untuk anak-anak seperti Tino. Namun, berkat kekuasaannya, ia hanya mendapatkan hukuman ringan, bahkan nyaris tidak menyentuh penjara.

“Bapak Drajat sangat kooperatif selama penyelidikan,” ujar pengacaranya di hadapan wartawan. “Beliau sudah mengembalikan sebagian kecil kerugian negara. Kami yakin, ini hanya salah paham birokrasi.”

Sebuah video viral di media sosial menunjukkan anak Pak Drajat, yang bernama Raka, sedang merundung seorang teman sekelasnya di sekolah elite tempatnya menuntut ilmu. Raka dan teman-temannya menumpahkan sisa makanan ke kepala seorang siswa miskin yang mendapat beasiswa.

“Dasar miskin! Makanan ini lebih mahal dari baju dekilmu!” teriak salah satu teman Raka dalam video itu.

Ayah dari korban perundungan, yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima, datang ke sekolah dengan harapan putranya mendapatkan keadilan. Ia duduk di ruang kepala sekolah, gemetar berhadapan dengan orang tua Raka yang datang dengan mobil mewah.

“Sudahlah, Pak. Ini hanya kenakalan anak-anak,” ujar ayah Raka dengan santai. “Kita selesaikan secara kekeluargaan saja. Saya akan ganti rugi seratus kali lipat.”

Sang ayah korban hanya bisa menunduk, tak berani membantah. Pihak sekolah, yang takut kehilangan donasi dari keluarga Pak Drajat, akhirnya menengahi dengan kesepakatan damai. Tidak ada sanksi tegas, apalagi proses hukum. Anak-anak elite itu tetap melanjutkan sekolah dan hidup seperti biasa.

Tino dan anak-anak Langit Biru lainnya menyaksikan semua itu lewat televisi di balai desa. Hati kecil mereka terguncang. Mereka melihat bagaimana hukum bisa begitu tajam pada orang-orang kecil, tapi tumpul saat berhadapan dengan kekuasaan.

Di tengah-tengah kebingungan dan kekecewaan itu, seorang guru bijaksana bernama Pak Sarno tampil. Ia mengumpulkan Tino dan teman-temannya di halaman sekolah. “Mengapa, Pak, hukum tidak adil?” tanya seorang siswi bernama Nia dengan suara bergetar. “Mengapa Tino dihukum berat, sementara mereka yang merugikan banyak orang bisa bebas?”

Pak Sarno menghela napas. “Hukum memang tidak selalu adil, Nak. Tapi, ketidakadilan itu bukanlah akhir dari segalanya. Justru di sanalah peran kita dibutuhkan.” Ia menatap satu per satu mata muridnya. “Kemerdekaan sejati itu bukan hanya bebas dari penjajah fisik, tetapi juga bebas dari penjajahan moral, penjajahan pikiran. Dan alat terpenting untuk melawan itu adalah pendidikan.”

“Pendidikan itu apa, Pak?” tanya Tino dengan lugu.

“Pendidikan itu cahaya, Tino. Pendidikan adalah jembatan menuju keadilan,” jawab Pak Sarno lembut. “Kalian adalah generasi yang akan mengubah ini. Belajarlah yang tekun, Nak. Bukan untuk mengejar kekuasaan, tetapi untuk menjadi pribadi yang berintegritas. Suatu hari, kalianlah yang akan berdiri tegak, menuntut keadilan, dan memastikan hukum berlaku untuk semua, tanpa pandang bulu.”

Tino dan teman-temannya mengangguk. Cahaya harapan kembali terpancar di mata mereka. Mereka sadar, jalan menuju kemerdekaan sejati memang panjang dan penuh tantangan. Tapi, dengan pendidikan sebagai bekal, mereka yakin bahwa suatu hari nanti, Langit Biru akan menjadi tempat di mana hukum benar-benar adil, dan setiap anak bangsa bisa bermimpi tanpa takut terhalang oleh ketidakadilan. Mereka akan berjuang untuk memastikan, kelak, tidak ada lagi hukum yang “tumpul ke atas, tajam ke bawah.”