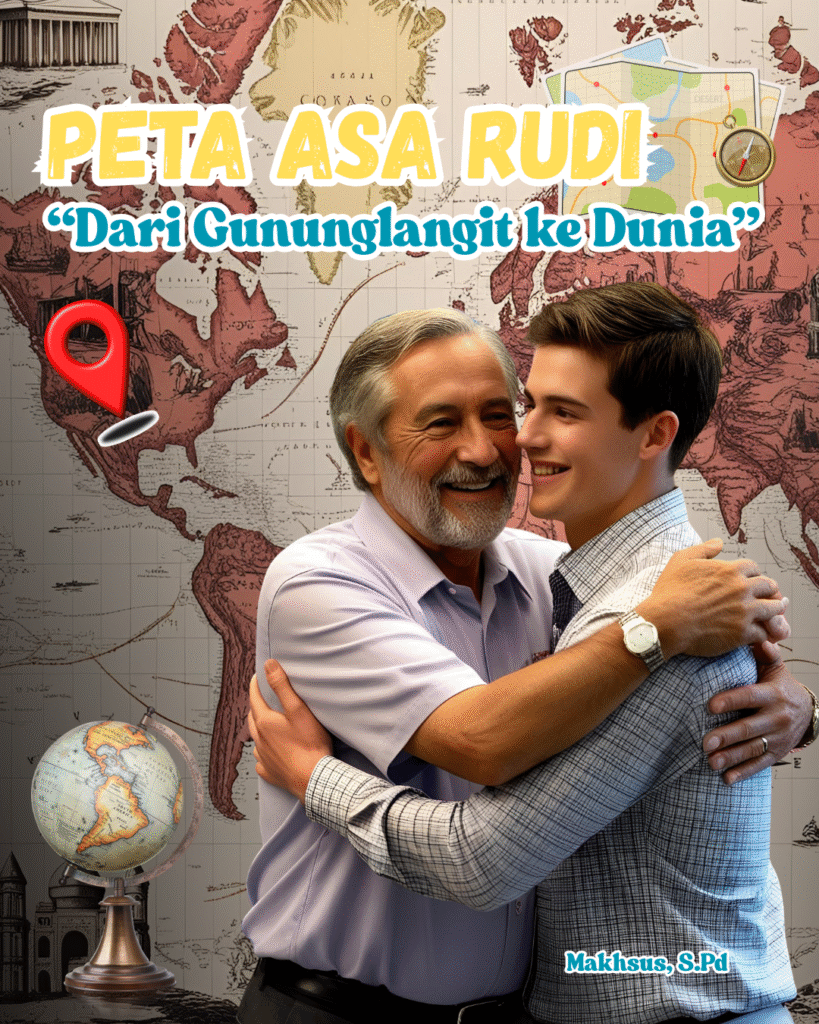

“Dari Gununglangit ke Dunia” Peta Asa Rudi

Karya : Makhsus, S.Pd., Gr.

Di sebuah desa kecil yang dipeluk bukit dan dikelilingi sawah hijau menghampar, tinggal seorang anak muda bernama Rudi. Rumahnya sederhana, berdinding papan, beratap seng yang berbunyi riuh kala hujan turun. Setiap pagi, suara ayam dan kabut tipis yang menyelimuti ladang adalah teman setianya. Namun, di balik kesederhanaan itu, Rudi menyimpan mimpi sebesar dunia.

Mimpi itu berakar dari ruang kelas sempit di SMA Desa Gununglangit, di mana seorang guru geografi bernama Pak Sakir menyalakan api keingintahuan di benaknya.

“Geografi bukan hanya tentang peta dan gunung,” ucap Pak Sakir suatu hari sambil menggambar garis khatulistiwa dengan kapur putih. “Geografi adalah tentang memahami dunia, membaca bumi seperti puisi, dan mengaitkannya dengan kehidupan.”

Rudi terpesona. Ia yang sebelumnya mengira geografi sekadar hafalan nama-nama ibu kota, tiba-tiba merasa seperti menjelajah dunia hanya dari satu buku peta kusam.

Pak Sakir bukan guru biasa. Ia membawa kelas keluar ruangan, menunjuk arah mata angin dengan tangan terbuka, memeragakan pergerakan lempeng benua dengan batu dan tanah, dan bercerita tentang gurun Sahara dengan mata berbinar, seakan pernah berjalan di sana.

“Suatu hari, aku ingin seperti Pak Sakir,” bisik Rudi dalam hati. “Tapi bukan hanya bercerita. Aku ingin melihat sendiri tempat-tempat itu. Aku ingin menjadi ahli geografi dan menjelajahi dunia.”

Setiap malam, di bawah lampu minyak, Rudi membuka peta dunia yang sudah usang. Jari telunjuknya mengembara dari Samudra Atlantik ke Pegunungan Andes, dari hutan Amazon ke dataran es Antartika. Kadang ia membayangkan naik balon udara menyusuri garis waktu, atau menyelam ke dasar palung Mariana untuk meneliti lempeng samudra.

Ia menulis semua fantasinya dalam sebuah buku catatan yang ia beri judul: “Peta Asa.” Di dalamnya tergambar daratan-daratan buatan dengan nama-nama impiannya: “Gunung Sakir,” “Delta Rudi,” “Teluk Mimpi,” bahkan ada pulau-pulau kecil yang ia beri nama berdasarkan teman sekelas yang suka menertawakan cita-citanya.

“Mana mungkin anak desa jadi ahli geografi?” kata Darto, teman sebangkunya. “Peta dunia aja kamu cuma lihat dari buku pinjaman.”

Rudi hanya tersenyum. Ia tahu, impian besar sering kali lahir di tempat kecil, dan ejekan hanya angin yang lewat jika hati sudah tahu arah.

Suatu hari, Pak Sakir memanggil Rudi ke ruang guru. Di tangannya ada formulir beasiswa.

“Aku lihat cahaya di matamu, Rudi,” kata Pak Sakir. “Universitas Negeri punya program geografi yang bagus. Cobalah daftar. Jangan takut. Dunia tak akan datang kepadamu, tapi kamu bisa berjalan menujunya.”

Rudi pulang dengan formulir itu seperti memegang tiket ke masa depan. Ia mengisi setiap kolom dengan tangan gemetar. Orang tuanya mendukung, meski dengan mata cemas: “Kami tak punya banyak, Nak, tapi kalau ini jalanmu, pergilah.”

Tahun itu, Rudi lulus dengan nilai terbaik di sekolahnya dan diterima di jurusan Geografi Universitas Negeri. Ia naik bus dari desa ke kota dengan tas berisi baju, bekal nasi kering, dan satu peta dunia lusuh.

Kehidupan kota keras, tapi Rudi keras kepala. Ia belajar dengan gigih, menggambar ulang peta-peta di malam hari, bekerja paruh waktu, dan tak pernah berhenti mengirim surat kepada Pak Sakir: menceritakan semua yang ia pelajari—tentang geomorfologi, kartografi, geospasial, perubahan iklim.

“Pak,” tulis Rudi, “Ternyata lereng gunung tak hanya curam, tapi bisa bicara tentang masa lalu bumi.”

Empat tahun berlalu. Rudi lulus dengan predikat cum laude dan mendapatkan kesempatan studi lanjutan ke luar negeri. Ketika pesawat yang ia tumpangi menembus awan, ia menangis pelan. Bukan karena takut, tapi karena ia akhirnya menjadi peta itu sendiri: bergerak, menjelajah, dan bermakna.

Ia menjelajahi dataran tinggi Tibet, mencatat pola migrasi burung di Afrika, memetakan perubahan garis pantai di Pasifik. Di antara semua perjalanan itu, satu tempat tak pernah ia lupakan yaitu desanya.

Sepuluh tahun setelah ia lulus SMA, Rudi kembali. Ia berjalan kaki menuju sekolah lamanya, membawa globe kecil dan ransel penuh peta. Pak Sakir, yang kini berambut lebih putih, menyambutnya dengan pelukan.

“Saya hanya guru desa, Rudi,” katanya dengan suara berat. “Tapi kamu menjadikan mimpi itu nyata.”

Rudi tertawa sambil menyerahkan sebuah buku hasil penelitiannya yang diterbitkan lembaga internasional. Di sampulnya tertulis:

“Geografi Harapan: Dari Gununglangit ke Dunia” oleh Rudi Pradana.

Hari itu, ia diminta berbicara di hadapan siswa-siswa baru. Ia membuka peta dunia di papan, sama seperti dulu yang dilakukan Pak Sakir.

“Teman-teman,” katanya, “dunia ini luas, tapi tidak terlalu besar untuk mimpi kalian. Bahkan dari sebuah desa kecil, kita bisa menandai jejak kita di peta dunia. Kuncinya hanya satu: jangan berhenti bermimpi, dan jangan berhenti berjalan.”

Di balik kelas itu, angin berhembus lembut membawa harum tanah dan suara dedaunan. Rudi tahu, ia belum selesai. Dunia masih luas, dan ia akan terus melangkah membaca bumi seperti puisi, dan menulis jejaknya dalam aksara geografi.