Karya: Nur Adila Qibtiyah

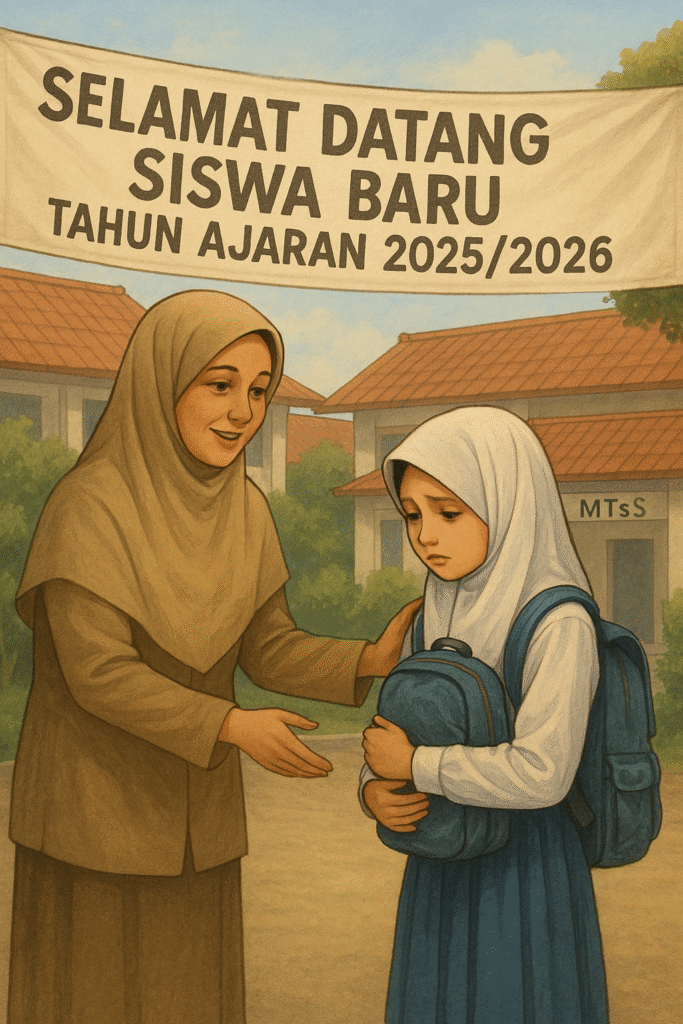

Pagi pertama tahun pelajaran baru di MTsS Tunas Harapan . Angin Juli masih basah oleh hujan semalam, menyisakan embun dan bau tanah yang menyeruak dari halaman belakang. Burung pipit berkicau di dahan flamboyan, seolah tahu bahwa pagi ini adalah awal cerita baru bagi ratusan siswa.

Di balik kaca jendela ruang guru, Bu Laila berdiri sambil memegang secangkir teh manis yang sudah mulai terasa dingin. Hiruk-pikuk pagi di halaman sekolah membawa degup jantung kecil di hatinya, seperti setiap tahun ajaran baru yang selalu disambut penuh harap dan rasa cemas kecil.

Setelah dua puluh tahun mengajar, momen ini tetap istimewa baginya. Ia tahu, setiap anak yang datang membawa cerita, kadang riang, kadang sunyi, dan terkadang luka yang tersembunyi.

Dari sudut matanya, Bu Laila menangkap sosok mungil di dekat gerbang. Seorang gadis berseragam putih-biru berdiri sendiri, memeluk tas lusuhnya erat-erat. Wajahnya menatap gedung sekolah dengan mata yang tampak berkaca-kaca, seolah menelan segala rasa takut dan perih yang tak terucap.

Tanpa ragu, Bu Laila keluar dari ruang guru, melangkah pelan pendekat.

“Selamat pagi, Nak. Kau murid baru, ya?” sapa Bu Laila lembut, mencoba menyembunyikan kelembutan di suaranya agar terdengar tegas.

Gadis kecil itu mengangguk pelan, matanya enggan menatap.

“Namamu siapa?” tanya Bu Laila lagi, dengan senyum hangat.

“Aisyah, Bu,” jawabnya lirih, hampir berbisik.

“Baik, Aisyah. Selamat datang di MTsS Tunas Harapan. Aku Bu Laila, pendampingmu di Kelompok Khadijah. Ayo, ikut Ibu ke kelas, ya?”

Hari pertama masuk sekolah, Aisyah merasa seperti seekor burung yang baru keluar dari sangkar, dihadapkan pada langit luas yang tak dikenalnya.

Langkahnya terhenti di depan papan besar bertuliskan: SELAMAT DATANG SISWA BARU TAHUN AJARAN 2025/2026. Huruf-huruf besar itu seperti menatapnya, menyambut, tapi juga menghakimi. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan degup jantungnya yang seolah sedang lari maraton

Aisyah masih ragu, menggigit bibir bawahnya. Tapi senyum Bu Laila dan tangan yang terulur membuatnya perlahan membuka genggaman. Mereka melangkah bersama masuk ke gedung sekolah yang penuh cerita.

Aisyah adalah sosok yang pendiam. Ia duduk di bangkunya, tekun mencatat materi Masa Ta’aruf Siswa Madrasah (Matsama) tapi jarang sekali mengangkat tangan saat ditanya. Ia cenderung menghindar dari kerumunan, menunduk setiap kali ada teman yang mencoba mengajaknya bicara.

Di kelas, suara bisik-bisik mulai menyebar.

“Lihat, dia pendiam banget, ya? Kaya gak mau temenan,” celetuk Rika suatu hari, sambil menatap Aisyah dari sudut kelas.

“Nggak ngapa-ngapain, ya. Mungkin dia pemalu banget.” Ika menimpali, tapi wajahnya mengisyaratkan rasa penasaran.

Sementara itu, Rina dan beberapa teman lain mulai membentuk kelompok kecil yang sesekali melempar pandangan penuh tanya ke Aisyah.

Bu Laila mengamati semua itu dengan senyum sabar. Ia tahu, luka yang belum tersampaikan masih membayangi gadis kecil itu.

Suatu sore, setelah bel pulang berdentang, saat semua anak sudah bubar, Bu Laila melihat Aisyah masih duduk sendiri di bangkunya. Tubuhnya merunduk, tangan kecil itu menggenggam sebuah buku lusuh dengan sampul bunga-bunga pudar.

“Kenapa kamu belum pulang, Sayang?” tanya Bu Laila duduk di kursi di sebelahnya.

Aisyah terkejut, buru-buru mengusap air mata yang jatuh.

“Tadi… aku ketinggalan jemputan, Bu,” jawabnya terbata-bata.

“Kalau begitu, Ibu saja yang antar, ya? Tapi kamu juga boleh cerita kalau mau. Tentang apapun yang kamu rasakan,” ucap Bu Laila memanggil rasa percaya.

Aisyah mengangkat kepala, pandangan ragu-ragu terpancar di matanya, tapi ada kehangatan yang mulai menjalar dari tatapan Bu Laila.

“Aku… kami baru pindah karena Ayah meninggal, Bu. Ibu harus kerja keras jadi asisten rumah tangga. Kami tinggal seadanya di rumah kontrakan kecil. Kami asing dengan daerah ini. Aku takut, kalau di sekolah ada yang tahu, nanti mereka kasihan dan menjauhiku,” suara Aisyah bergetar.

Bu Laila menarik napas panjang. Dunia anak-anak seharusnya ringan, tapi tidak untuk Aisyah. Wajar dia takut beradaptasi denga dunia barunya.

“Kamu anak yang kuat, Aisyah. Tapi ingat, kamu tidak sendirian. Di sini, kamu punya teman. Kamu punya Ibu dan guru lain yang selalu siap mendukungmu,” kata Bu Laila penuh semangat.

Aisyah mengangguk pelan, untuk pertama kalinya menampakkan senyuman tipis.

Namun Aisyah masih ragu. “Aku nggak tahu, Bu. Aku takut nanti kalau mereka tahu aku miskin, mereka akan menjauh,” katanya terbata, berbisik suara penuh beban.

Dua hari berlalu. Perlahan, Aisyah mulai mencoba membalas sapaan teman-teman dan sesekali ikut tukar pendapat di diskusi kelompok. Senyumannya mulai lebih sering tampak walau suara masih jarang terdengar.

Di antara teman-temannya, ada Rika yang kini mulai berusaha mengajak bicara dengan cara yang lebih lembut, dan Ika yang sesekali duduk di sebelahnya saat istirahat.

Bu Laila mengumumkan lomba mendongeng antar kelompok Matsama dengan tema: “Perjalananku yang Paling Berarti.”

Beberapa siswa bersorak riang, sementara yang lain mengerutkan dahi. Aisyah menatap Bu Laila dengan mata berbinar.

“Bu, boleh aku ikut?” tanyanya pelan seperti menuangkan harapan yang selama ini terpendam.

“Tentu! Ibu akan bantu kamu berlatih,” jawab Bu Laila dengan semangat.

Maka tiap sore, di ruang kelas yang sepi, Aisyah berdiri membaca cerita yang ia tulis sendiri. Suaranya masih gemetar, tapi matanya menyala penuh keyakinan.

Hari lomba datang juga, penutupan Matsama. Di hadapan guru dan teman-teman, Aisyah tampil dengan berani, bercerita tanpa teks. Ia menceritakan kisah seorang gadis kecil dari desa yang kehilangan ayahnya, pindah ke kota, dan menemukan keluarga baru di sekolah sederhana.

Sebenarnya ada kecemasan yang masih menggantung di suara itu, tapi yang terlihat adalah kekuatan dan keberanian.

Matanya yang berbinar menyentuh hati banyak pendengar. Saat cerita berakhir, tak sedikit yang berkaca-kaca, termasuk Bu Laila.

Ketika turun panggung, seluruh kelompok Matsama berdiri memberi tepuk tangan.

Di hari itu, Bu Laila sadar, gadis pendiam di gerbang dulu telah menemukan pijakannya.

Suasana riang mengalir bersama tawa dan foto bersama. Aisyah mendekati Bu Laila dengan wajah cerah.

“Bu, terima kasih sudah menyambut aku waktu itu,” ucapnya lembut.

Bu Laila tersenyum hangat dan menepuk bahu Aisyah.

“Justru Ibu yang berterima kasih. Karena kamu mengajarkan Ibu, bahwa di balik setiap wajah siswa baru, selalu ada cerita yang tak sabar untuk ditemukan.”

Aisyah tertawa kecil, kali ini tawanya jernih dan penuh harapan.

Setiap tahun, sekolah menerima ratusan murid baru. Tapi bagi seorang guru, tidak ada siswa yang benar-benar “baru.” Mereka membawa sejarah, harapan, dan luka masing-masing. Tugas guru lebih dari sekadar mengajar — yaitu menyambut, dengan hati terbuka.

Biodata Penulis

Nur Adila Qibtiyah,S.Pd. adalah guru bahasa Indonesia yang menjara di MTs Negeri 4 Jembrana. Bu Adila begitu sapaan akrabnya, saat ini tinggal di Banjar Ketiman Kaja Desa Manistutu Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, Bali.

satu Respon

semoga cerita ini dapat menginspirasi pembaca